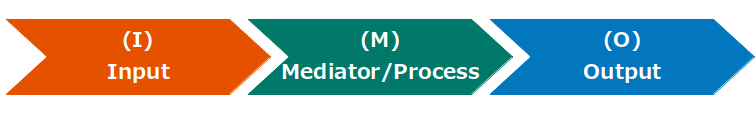

IMO(Input – Mediator – Output)モデルは、チームの活動や成果をシンプルな因果関係として捉えるための、最も基本的なフレームワークです。このモデルは、チームが成功する理由や失敗する原因を体系的に分析するための土台になります。

このモデルは、「インプット(I)されたものが、プロセス(M)を経て、アウトプット(O)として現れる」という流れを表現します。

I:Input — 活動の初期条件

インプット(Input)は、チームの活動が始まる前に与えられているすべての資源と初期条件を指します。これらは、チームの行動や最終的な成果を左右する土台です。

分析の焦点

- メンバーに関する要素: チームメンバー個人のスキル、知識、個性、経験、そして多様性(年齢、経歴、視点など)の構成。

- 組織・環境に関する要素: チームに与えられたミッションの明確さ、利用可能なリソース(予算、時間、ツール)、組織の構造、チームワークを促進する報酬・評価システムなど。

IMOのポイント: どんなに優秀なメンバー(高いInput)を集めても、他の要素が不備だとチームは機能しません。逆にInputが限られていても、プロセス次第で高い成果を出すことも可能です。

M:Mediator/Process — 活動の実態

メディエーター/プロセス(Mediator)は、インプットされた資源が成果に変換される過程、すなわちチーム内の相互作用や活動そのものを指します。IMOモデルにおいて、最も診断が難しく、同時に成果に直結する重要な要素です。

分析の焦点

- チーム・プロセス:

- コミュニケーション: 情報共有の質と量、発言のバランス。

- 意思決定: 迅速かつ適切な決定を下す仕組み。

- 葛藤(コンフリクト)の管理: 意見の対立を建設的に扱い、解決する能力。

- チーム・ステート(心理的側面):

- 心理的安全性: 意見や質問、失敗を恐れずに表明できる雰囲気。

- 相互信頼: メンバーがお互いの能力や意図を信じ合っている状態。

IMOのポイント: チームのパフォーマンスの多くは、この「プロセス」の健全性によって説明されます。同じインプット(メンバー)でも、プロセスが変わればアウトプットは大きく変わります。

O:Output — 最終的な成果

アウトプットは、チーム活動の結果として生み出された最終的な成果や効果を指します。

分析の焦点

- パフォーマンス: 組織から与えられた目標達成度、成果の質と量、顧客満足度(CS)。

- チームの維持: チームメンバーの満足度やエンゲージメント、離職率など、チームが今後も存続できるかという側面。

- チームの学習: 活動を通して経験を反省し、次の活動に活かせる能力(チームとしての成長)を獲得できたか。

IMOのポイント: アウトプットを単なる「目標達成度」だけでなく、「チームの健全性」や「学習」を含めた多角的な視点で評価することで、持続的な成功が可能になります。

IMOモデルの診断上の役割

IMOモデルの最大の役割は、チームの機能不全の原因が、「そもそもの資源不足(I)」にあるのか、それとも「資源の使い方の問題(M)」にあるのかを論理的に切り分け、適切な対策を講じるための枠組みを提供することにあります。

IMOモデルの長所(Pros)と短所(Cons)

IMOモデルは、チーム分析の基盤として広く活用されていますが、そのシンプルさゆえに診断の「深さ」においては限界があります。

長所(Pros):IMOモデルの強み

| 長所 | 詳細 |

|---|---|

| 論理構造の明確さ | チーム活動を「原因(I・M)と結果(O)」という単純な因果関係で捉えるため、問題がどこにあるかを体系的に切り分けることができる。 |

| 診断機能の優位性 | 問題の原因が「リソース(I)の不足」にあるのか、「使い方の問題(M)」にあるのかを区別し、適切な改善策の方向性を定めることができる。 |

| 汎用性と拡張性 | 非常に基本的な枠組みであるため、後に学ぶGRPIやレンシオーニといった他の専門的なモデルを組み込む際の土台(ベースマップ)として機能する。 |

短所(Cons):IMOモデルの限界

| 短所 | 詳細 |

|---|---|

| 改善の優先順位の欠如 | 課題が「M(プロセス)」にあると特定できても、「どこから着手すべきか(例:コミュニケーションか、意思決定か)」という優先順位を示してくれない。 |

| 理想的なInput(I)の曖昧さ | 「理想的なチーム構成」や「最適なリソース配分」といったInputの基準が定義されていないため、何をもって機能不全とするかが主観的になりやすい。(後のマヤ・フレームワークで解決を目指す最大の課題) |

| プロセス(M)の深層に迫れない | 「プロセスに問題あり」としか診断できず、その根本原因が「ルールの問題」なのか、「信頼の欠如(心理的側面)」なのかといった深層にまで踏み込みにくい。 |