GRPIモデルは、組織開発の専門家であるリチャード・ベックハード(Richard Beckhard)によって考案された、チームの状態を診断し、特にどの要素から改善に着手すべきかという優先順位を示すためのフレームワークです。

GRPIは、チームが効果的に機能するために必要な4つの要素の頭文字を取っています。

| 略語 | 要素(En) | 要素(Jp) | 分析 |

|---|---|---|---|

| G | Goals | 目標 | チームは何を達成しようとしているのか? |

| R | Roles | 役割 | 誰が何をするのか?(責任・権限) |

| P | Processes | プロセス | チームはどのように協力し合うのか?(進め方) |

| I | Interpersonal | 人間関係 | チームメンバーの関係はどうか?(信頼・感情) |

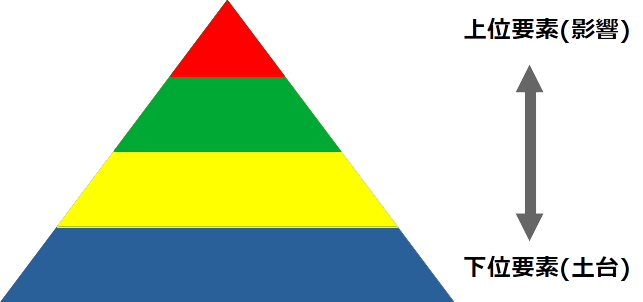

GRPIモデルの最大の特徴:階層構造

GRPIモデルの最大の強みは、これら4つの要素がピラミッドのような明確な階層構造を形成していると考える点です。

この構造に基づき、チームの機能不全を診断し、改善策を講じる際は、必ず下位の要素から着手しなければならないという原則があります。

G (Goals: 目標) — チームの土台

Gはチームの活動における最下層の土台です。チームの存在意義であり、成功の定義を明確にします。

- 機能不全の影響: 目標(G)が曖昧だと、役割分担(R)もプロセス(P)も意味をなさず、全ての活動が非効率になります。まずはここを明確にするのが第一歩です。

R (Roles: 役割)

目標(G)が明確になった後、それを達成するために誰が、何を、どれくらいの責任と権限を持って行うかを明確にします。

- 機能不全の影響: 役割(R)が曖昧だと、行動指針(P)を決めることができず、仕事の責任の欠落や重複が生じ、人間関係の軋轢(I)を生み出します。

P (Processes: プロセス)

役割(R)が定まった後、目標達成に向けてどのようにチームとして動くかという仕組みです。意思決定、コミュニケーション、葛藤の解消といった活動の進め方を含みます。

- 機能不全の影響: プロセス(P)が悪いと、目標達成に向けた実行効率が低下します。

I (Interpersonal: 人間関係) — 感情的な側面

チームの相互信頼、心理的安全性、感情の共有といった心理的な側面です。

- 診断の原則: 多くのチームで「人間関係が悪い」という問題(I)が指摘されますが、GRPIの視点では、その原因は目標(G)の不明確さや役割(R)の対立といった下位の仕組みの不備の結果として現れていることが多いと診断されます。

GRPIモデルの長所(Pros)と短所(Cons)

GRPIモデルは、チームの機能不全を診断し、改善の優先順位を決める上で非常に強力ですが、そのシンプルさゆえに、診断の「深さ」においては限界があります。

長所(Pros):GRPIモデルの強み

| 長所 | 詳細 |

|---|---|

| 改善の優先順位が明確 | G→R→P→Iという明確な階層構造を持つため、課題解決のスタート地点(G)が分かりやすく、どこから手をつけるべきかという迷いを排除できる。 |

| 論理的な診断プロセス | チームの人間関係(I)の問題を、目標(G)や役割(R)といった仕組みの不備の結果として捉え直すことができ、感情論に陥りにくい。 |

| シンプルで理解しやすい | 4つの要素(GRPI)と階層という非常にシンプルな構造であるため、組織の現場で導入しやすく、チームメンバー全員が容易に共通言語として使用できる。 |

短所(Cons):GRPIモデルの限界

| 短所 | 詳細 |

|---|---|

| プロセスの深層に迫れない | 人間関係(I)の問題の根源が、「信頼の欠如」といったより深い心理的な側面に起因している場合、「仕組み」だけを直しても本質的な解決に至らないことがある。 |

| Input(資源)の視点が弱い | IMOモデルのInput(メンバーのスキルや多様性といった初期資源)に関する視点が薄く、チームの潜在的な構成と課題の関連を捉えにくい。 |

| G, Rが安定している場合の診断不足 | 目標(G)や役割(R)が明確で安定しているチームにおいて、プロセス(P)や人間関係(I)の「質の良し悪し」を深く分析するには、抽象的すぎる場合がある。 |

IMOモデルとの対比とGRPIの価値

| モデル | 目的 | チーム分析 |

|---|---|---|

| IMO | 論理構造の切り分け | 問題はI, M, Oのどこにあるか? |

| GRPI | 改善の優先順位付け | G, R, P, Iのどこから直すべきか? |

GRPIモデルの価値は、IMOで「プロセス(M)に問題がある」と特定された際、その解決策を闇雲に探すのではなく、「まずは目標(G)から見直すべきだ」という、論理的かつ実践的な改善の順序を提供してくれる点にあります。